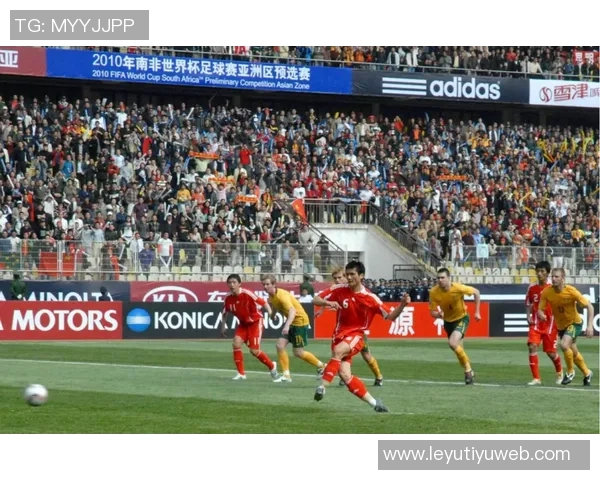

近年来,冬季训练地的选择成为了韩国足球俱乐部的重要决策之一。在众多冬训基地中,泰国一直以来都是韩国球队的热门选择。然而,随着海南省在基础设施、气候条件以及政策支持等方面的不断提升,海南有望超越泰国,成为韩国球队新的冬训首选地。本文将从四个方面详细分析海南为何能够吸引越来越多的韩国球队前来进行冬季训练,包括气候优势、基础设施建设、文化交流以及政策支持。通过这些方面的综合探讨,我们将进一步了解海南在这一领域所展现出的潜力和魅力。

1、优越的气候条件

海南岛位于热带地区,全年温暖湿润,是理想的冬季训练场所。相比于寒冷的北方地区和其他国家寒冷的冬天,海南能够为运动员提供一个舒适而温暖的环境。这种气候不仅有利于运动员们保持身体状态,还能让他们更好地适应即将到来的比赛。

此外,在冬季时节,海南拥有充足的阳光和稳定的天气,这样可以有效减少因天气原因导致训练计划被打乱的问题。对于准备参加新赛季联赛和比赛的韩国球队来说,这无疑是一个极大的吸引力。

更重要的是,在这样的气候条件下,运动员们可以进行更多户外训练,不仅提高了训练效率,还能增强队伍凝聚力。良好的自然环境为球队创造了积极向上的氛围,有助于提升整体士气。

2、完善的基础设施

近年来,海南在体育基础设施建设上投入了大量资金,并取得显著成效。目前,该地区拥有多个现代化足球场馆及训练基地,可以满足不同级别足球队伍的需求。这些场馆不仅设有专业草坪,还有先进的配套设施,如健身房、更衣室等,为运动员提供全方位服务。

此外,这些基础设施还具备国际标准,不少场馆已成功承办过国内外高水平赛事,这也证明了其良好的管理与运营能力,为外国球队提供了信心保障。在这样的一流环境下进行集训,无疑会对球队的发展起到积极推动作用。

同时,当地政府也在不断努力改善周边交通状况,使得各大城市及机场与训练基地之间更加便捷。这一系列措施使得前来冬训的新老球队都能享受到高效便利的服务体验,从而增强对海南作为培训地点选择的新认同感。

3、丰富的人文交流

除了优质的自然条件和硬件设施外,人文交流也是海南吸引韩国球队的重要因素之一。众所周知,中韩两国之间有着深厚且悠久的文化联系,而这种联系在体育领域尤为突出。在这里,中国传统文化与现代体育精神交融,为双方提供了更广泛的平台来展开交流与合作。

每年都有不少来自韩国的小型足球俱乐部或青少年队伍来到海南进行友谊赛或集训活动,通过这些互动,不仅增进了彼此间了解,乐鱼官网也培育出了一批忠实球迷。同时,这样的人文氛围使得韩国球员在短期内能适应新环境,提高他们对当地文化习俗及语言沟通能力。

此外,各种形式的人文活动也丰富了球员们在集训期间的生活,让他们不仅仅局限于单调枯燥的训练。这种多元化体验能够帮助球员调整心理状态,以更好的面貌迎接未来挑战。因此,人文交流也是推动韩足俱乐部选择海南的重要因素之一。

4、政府政策支持

为了促进体育产业的发展,当地政府出台了一系列优惠政策,以吸引更多国外团队前来集训。这包括财政补贴、税收减免,以及提供相关支援服务等措施,都体现出政府对发展冬季培训市场的大力支持。此外,他们还积极组织各种国际赛事,将海南打造成为国际知名体育品牌形象,使得更多海外球队愿意参与其中。

例如,在一些大型赛事举办期间,当地政府会安排相应资源为参赛团队提供后勤保障,并确保赛事顺利进行。这些举措不仅提高了当地民众对足球事业发展的关注度,同时也增加了参与者之间的信息交流与互动,从而营造出良好的整体氛围。

通过这些政策支持,越来越多韩国足球俱乐部开始重视并考虑把Hainan作为其长期合作伙伴。而这一切正是因为看到了当地政府在推进该地区体育事业发展方面所付出的努力与心血,也是未来双方合作共赢的重要基石。

总结:

综上所述,海南凭借着优越独特的气候条件、日益完善的发展基础设施、人性化丰富的人文交流以及强有力政府政策支持,有望逐渐取代泰国成为韩国球队的新选择。这一转变不仅反映出中国地方经济发展带来的机遇,也表明中韩双方在体育文化领域愈发紧密联系,为两国关系注入新的活力。

未来,我们期待看到更多韩国足球队来到美丽宜人的海南,共同谱写中韩足球合作的新篇章。同时,相信随着这种趋势的发展,将进一步提升中国足球整体水平,并为世界足球舞台增添更多精彩瞬间,实现互利共赢!